जावेद अनीस

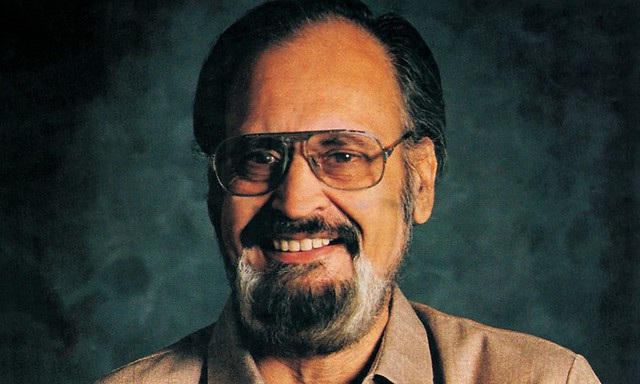

उर्दू के शीर्ष उपन्यासकार अब्दुल्ला हुसैन का 7 जून 2015 को 84 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया, वे लम्बे समय से कैंसर से पीड़ित थे और उनका लाहौर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. करीब 53 साल पहले जब उनका पहला उपन्यास ‘उदास नस्लें’ प्रकाशित हुआ तो मानो उर्दू साहित्य में तहलका मच गया. इस एक ही उपन्यास ने उन्हें चोटी पर पहुँचा दिया और यही उनकी पहचान बन गयी. ‘उदास नस्लें’ को पाकिस्तान का पहला नॉवेल तक कहा जाता है. इसके बाद भी उन्होनें बहुत कुछ लिखा लेकिन उदास नस्लें के ज़रिए वे शोहरत की जिस बुलंदी पर पहुँच चुके थे उसमें कोई इजाफा मुमकिन नही था. अकेले यही उपन्यास उन्हें उर्दू के सबसे बड़े उपन्यासकारों की सूची में शुमार करने के लिए काफी था.

‘उदास नस्लें’ के अलावा उन्होनें ‘बाध’, ‘फरेब’, ‘नशेब’ जैसे उपन्यास लिखे हैं और उनके तीन कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं. इसी साल उन्हें प्रधानमंत्री ने लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था. 2012 में साहित्य के उनके योगदान पर पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें वहां के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान ‘कमाल फन’ से नवाजा था. ‘उदास नस्लें’ के लिए उन्हें ‘आदम जी’ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. ‘उदास नस्लें’ का 1963 में ‘दि वियरी जेनरेशन्स’ शीर्षक से अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था, जिसे अंग्रेजी के पाठकों ने बहुत पसंद किया.

दो साल पहले ही उदास नस्लें का सिल्वर जुब्ली एडिशन सामने आया था. यह जितनी पाकिस्तान में मशहूर था, उतना ही हिन्दुस्तान में भी. ‘उदास नस्लें’ ने 50 बरस का अरसा सह लिया और इस दौरान हर पीढ़ी के पाठकों ने इसे सराहा. इससे यह बात एक बार फिर साबित होती है कि रचना में अगर जान हो तो बगैर किसी लाबी, प्रोपोगेंडा और मीडि़या की मदद के भी एक नॉवेल केवल अपने बलबूते पर ही लम्बे समय तक जिंदा रह सकता है. चंद बरस पहले अब्दुल्ला हुसैन ने कराची लिटरेचर फेस्टीवल में ‘उदास नस्लें’ के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि उन्होंने यह नॉवेल 1956 में उस वक्त लिखा था जब वे एक निजी कंपनी में काम करते थे और उनकी डयूटी किसी वीराने इलाके में थी. तब उन्होनें अपनी उकताहट से तंग आकर एक कहानी लिखने के इरादे से कलम उठाया था लेकिन चंद पन्ने लिखने के बाद ही उनके ज़ेहन में अचानक ‘उदास नस्लें’ की कहानी फ्लैश की सूरत में गुजरी और नॉवेल का पूरा सांचा दिमाग में आ गया. इस तरह से यह नॉवेल 1961 में पूरा हुआ. जब उन्होनें यह लिखना शुरु किया था तो उनकी उम्र 25 साल की थी.

‘उदास नस्लें’ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे आम पाठकों के साथ-साथ साहित्य के बड़े पारखीयों से भी सराहना मिली. ‘उदास नस्लें’ जब प्रकाशित हुआ तो कृष्णचंद्र, आल अहमद सरवर और राजेन्द्र सिंह बेदी जैसी शख्सियतों को भी इसने प्रभावित किया. कृष्णचंद्र ने तो अब्दुल्ला हुसैन को एक खत लिखा था जिसमें वे लिखते हैं, ‘‘मोहतरम अब्दुल्ला हुसैन साहेब, आप कौन है? क्या करते हैं? अदब का मसगला कब से इख्तियार किया? और किस तरह आप एक शोले की तरह भड़क उठे? अपना कुछ अता-पता तो बताईये. उदास नस्लें पढ़ रहा हूं लेकिन उसे खत्म करने से पहले मुझे ये मालूम हो चुका है कि उर्दू अदब में एक आला जौहर दरियाफ्त हो चुका है.’’

इसी तरह से उर्दू के शीर्ष आलोचक शम्सुर्रहमान फारुकी ने एक बार कहा था, “जिन साहित्यकारों को पढ़ कर वो रश्क करते थे उनमें अब्दुल्ला हुसैन भी शामिल हैं.’’ पाकिस्तान के मशहूर शायर और नाटककार अमजद इस्लाम अमजद ने अब्दुल्ला हुसैन के योगदान पर कहा है, ‘‘हमारे समाज में जहाँ पढ़ने वाले अपेक्षाकृत कम हैं और किताबें भी कम बिकती हैं, वहां 50 बरस तक लोगों के दिलों में जगह बनाना बहुत बड़ा कारनामा है और अब्दुल्ला हुसैन उन चंद लोगें में से एक हैं जिन्होनें ये कारनामा अंजाम दिया है.’’

‘उदास नस्लें’ जब प्रकाशित हुआ तो इसकी भाषा, विशेषकर इसमें मिलावट, को लेकर सवाल उठाये गये और कहा गया कि इसमें पंजाबी शब्द ज्यादा हैं. उर्दू के आलोचक मुजफ्फर अली ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लेखक को नॉवेल लिखने से पहले उर्दू सीख लेनी चाहिए थी. दरअसल शुरु से ही उर्दू के साथ शहरीपन, सोफेस्टीकेशन और एक खास तरह की शुद्धतावादी रवैया हावी रहा है और इस बात पर खास ध्यान दिया जाता रहा है कि कहीं इसमें आंचलिक या देहातीपन की परछाई ना पड़ने पाये. जबकि उर्दू खुद ही ‘लश्करों की भाषा’ के तौर पर विकसित हुई है और कई भाषाओं से मिल कर बनी है. इस बारे में अब्दुल्ला हुसैन ने एक बार कहा था, ‘‘मैंने जब नॉवेल लिखना शुरु किया था तो मुझे बहुत अच्छी उर्दू नही आती थी, उल्टी सीधी जुबां लिखी. मुझे भरोसा भी नही था कि इसे इतना पसंद किया जायेगा. मेरी खुशकिस्मती रही कि लोग पुराने ज़ुबान से, जिसमें बड़ा लच्छेदार विवरण होता था, तंग आये हुए थे इसीलिए उन्हें मेरी ज़ुबान सुलभ महसूस हुई और उन्होनें उसे सराहा.”

‘उदास नस्लें’ का कैनवस बहुत विशाल है. यह पहले विश्व युद्ध और विभाजन व उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और राजनीतिक तस्वीर को उभारती है. इसमें तत्कालीन समाज में बदलाव की जद्दोजहद, विस्थापन का दर्द और अस्मिताओं का टकराहट तो है ही साथ ही यहाँ एक नए राष्ट्र के अपनी अस्मिता को नए तरीके से खोजने और उसे परिभाषित करने का प्रयास भी है. अब्दुल्ला हुसैन इसे बुनियादी तौर पर मोहब्बत की कहानी मानते रहे हैं उन्होनें एक बार कहा था कि यह मोहब्बत की कहानी है लेकिन परम्परागत मोहब्बत की नही बल्कि उस महान मोहब्बत की जिसके लिए आदमी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने पर खुद को आमादा पाता है. ‘उदास नस्लें’ गुलामी से आजादी के सफर की कहानी, मर्द और औरत के मोहब्बत और मिट्टी से इश्क की कहानी है. इसकी पृष्ठभूमि में बंटवारे से पहले उपमहाद्वीप में गरीबी, दूसरा विश्व युद्ध, अंग्रेजों की गुलामी, जुल्म और आजादी की लड़ाई है, जिसके असर से एक पूरी नस्ल उदास हो गई.

‘उदास नस्लें’ में पंजाब है. कहानी रोशनपुरा गांव से शुरु होती है. नईम और अज़रा की मोहब्बत के फंसाने का आगाज भी यहीं से शुरु होता है लेकिन उनके मोहब्ब्त के दरम्यान समुदायों के बंटवारे की दीवार खड़ी है. दोनों ही एक दूसरे को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ तज देने का इरादा रखते हैं. बाद में नईम फौज में शामिल हो जाता है, जहाँ से वह मिलीट्री क्रॉस लेकर लौटता है, जो उसके और अज़रा के खानदान के बीच मनमुटाव दूर करने में मददगार बनता है. जंग में वह अपना एक हाथ गंवा चुका है लेकिन इसी जंग की वजह से वह अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेता है. दरअसल नईम और अज़रा उस समय के शहरी तथा ग्रामीण समाज और उनके सरोकारों के अक्स हैं.

2014 में जब इस कालजयी उपन्यास के 50 साल पूरे हुए थे तो उस मौके पर अब्दुल्ला हुसैन ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था, ‘‘जब से उदास नस्लें लिखी गई उस वक्त से इस किताब की खुशकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है कि हर नस्ल उदास से उदास्तर होती जा रही है.’’

(लेखक भोपाल में रहते हैं. उनसे [email protected] पर संपर्क किया जा सकता है.)